Discours du 1er août 2025 pour la commune de Tannay

Madame la syndique,

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités,

Mesdames et Messieurs,

Chères Confédérées et chers Confédérés,

C’est un plaisir et un honneur pour moi d’avoir été conviée à partager cette fête nationale avec vous toutes et tous.

Il m’a été demandé d’évoquer la Suisse et ses voisins européens. Je vais le faire dans une perspective historique, puisque ce soir ce sont notre démocratie, nos libertés et nos valeurs que nous célébrons, mais aussi notre histoire.

Notre pays se situe au cœur de l’Europe, géographiquement. Mais souvent, il est décrit ou présenté comme échappant à l’histoire du continent, un peu à part entre ses somptueuses montagnes. Modestement, je souhaite vous apporter un autre point de vue.

Commençons d’abord par le début : en 1291 nos contrées romandes, et la plupart des territoires actuels de la Suisse, ne sont pas compris dans l’embryon de Confédération qui se forme au Grütli sur les rives du lac des Quatre-Cantons.

Le point commun entre tous nos territoires, c’est l’appartenance au Saint-Empire romain germanique, qui est composé des liens assez hétérogènes que les différents suzerains de l’époque entretiennent avec l’Empereur. Cet empire très informel traverse l’histoire du contient européen de sa création en 962 à sa dissolution en 1806. Les Confédérés s’en sont peu à peu détachés tout en tombant dans l’orbite française.

Le mythe de la naissance de la Confédération en août 1291 s’est construit peu à peu, et surtout au 19ième siècle : la Confédération veut elle aussi sa fête nationale, à l’instar des Français qui ont leur 14 juillet. On fête donc le 600ième anniversaire de la Confédération en 1891. Le succès est au rendez-vous : les festivités du 1er août deviennent une tradition.

Il faut dire que la symbolique des 3 Suisses est puissante – linguistiquement, culturellement notre pays agglomère 3 grandes cultures européennes, la française, l’allemande et l’italienne. Même si nous sommes bien d’accord qu’au début il ne s’agit pas de fonder un état indépendant, mais d’un simple pacte entre paysans de Suisse centrale qui souhaitent s’entraider, se montrer solidaires en cas de coups durs, et se donner des règles pour gérer leurs éventuelles divergences.

Au fil des siècles va se tisser un réseau d’alliances entre les régions rurales et les villes, entre cantons, une alliance de Confédérés, jusqu’à déboucher sur la naissance de l’Etat fédéral de 1848, dans les frontières que nous connaissons actuellement.

Si on consulte les livres d’histoire, on voit que très vite les historiens ne sont pas très à l’aise avec nos origines mythologiques, et apportent toutes sortes de nuances. Mais le mythe des 3 Suisses, de même que les exploits de Guillaume Tell, sont tellement populaires, que l’absence de sources fiables ou même les incohérences dans l’enchaînement des événements présumés ne comptent pas pour une majorité de l’opinion.

Pour faire tenir ensemble 4 langues nationales, 26 cantons et demi-cantons, des religions aussi antagonistes qu’ont pu l’être dans les siècles qui suivirent la Réforme les catholiques et les protestants, des villes, des campagnes et des régions de montagne, toutes nos minorités et nos majorités à géométrie très variable, admettons qu’il faut un récit un peu merveilleux.

Quoi qu’il en soit, en cette soirée du 1er août, j’aimerais sur la base de quelques exemples souligner à quel point notre histoire suisse est reliée à l’histoire du continent.

Parlons d’abord de notre prospérité. Avec ses cols dans les Alpes et le Jura, le territoire suisse est depuis toujours au centre des voies de communication entre le Sud et le Nord de l’Europe. Avant que les marchandises n’arrivent par train, camion ou avion, elles circulent le long des routes, développées à l’origine par les Romains, et par nos fleuves, rivières et lacs.

Le transbordement des marchandises est un vrai business, il nécessite que les attelages s’arrêtent à certaines étapes. Les péages rapportent ainsi beaucoup d’argent. Nos premières sources de richesse viennent de ce commerce. Ce n’est pas un hasard si les cantons qui se liguent au tournant du 13ième siècle sont à proximité du col du Gothard, qui permet aux commerçants italiens d’acheminer leur marchandise vers les principautés et les villes du Saint-Empire romain germanique.

Notre prospérité vient des échanges et du commerce, hier comme aujourd’hui. La Suisse n’a jamais vécu en autarcie.

Une autre source de richesse très spécifique à la Suisse va être le commerce de mercenaires. Par Machiavel, on sait que les soldats confédérés étaient réputés féroces et vaillants. Ils ne redoutaient pas de monter en première ligne.

Jusqu’à la défaite de Marignan en 1515, cette férocité est principalement mise en œuvre par les Confédérés qui souhaitent étendre leur territoire. La défaite calme leurs ardeurs. Les Confédérés sont battus par le roi de France François 1er, et le renfort de troupes vénitiennes.

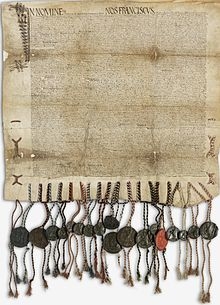

Ce qui est moins connu, c’est que à peine une année plus tard, les Confédérés signent avec le même François 1er une « paix perpétuelle », en 1516 donc. Parmi les arrangements prévus, François 1er promet de protéger les Confédérés s’ils devaient être attaqués, mais la principale clause est la mise à disposition de troupes pour le Roi de France. C’est ainsi que des régiments de Suisses participeront aux nombreuses guerres européennes de l’Ancien Régime et de l’époque napoléonienne. Cette alliance est renouvelée à l’avènement de chaque nouveau monarque.

Le Roi de France n’a pas l’exclusivité du recrutement, d’autres royaumes, notamment protestants (comme les Provinces-Unies ou Pays-Bas), sollicitent des troupes des cantons suisses. Au point que la diète fédérale devra donner des consignes pour que sur les champs de bataille des Suisses engagés par des belligérants différents ne s’entre-tuent pas.

On estime qu’un million de Suisses ont servi le Roi de France et que 2 millions de soldats provenant des différents cantons ont été enrôlés dans ce que l’on nommait le service étranger.

Ce système a pris fin au 19 siècle seulement. C’est une histoire assez tragique – les Suisses se sont faits massacrer aux Tuileries à Paris en 1792 pour défendre la famille royale, le monument du lion de Lucerne a été érigé en leur souvenir – mais ce fut aussi une histoire très lucrative. Ce que les historiens appellent le « prix du sang ». Les pensions servies aux régiments revenaient enrichir les cantons d’origine.

Savez-vous pourquoi « Boire en Suisse « signifie boire tout seul dans son coin ? Les soldats suisses au service du Roi de France étaient mieux payés que les autres, ce qui créait des tensions. Alors pour éviter les bagarres, ils disposaient de leurs propres tavernes.

Vous connaissez certainement l’expression « point d’argent, point de Suisse ». On la trouve dans Les plaideurs de Racine : elle signifie « sans les payer exactement, on ne peut s’assurer les services de mercenaires suisses », donc « on n’a rien pour rien ».

Les caisses royales peinaient parfois à honorer les contrats, et à payer les soldats suisses. Patientes, les familles patriciennes qui levaient des troupes renégociaient habilement et finissaient par se faire payer. Leçon à en tirer, quand les puissants n’honorent pas leur promesse, il faut savoir faire le gros dos !

Au 17 et 18 ième siècle, les Suisses émigraient aussi beaucoup pour trouver du travail. Le mot « suisse » a ainsi été utilisé pour désigner, par exemple, en France un portier d’hôtel particulier ou un employé chargé de la garde d’une église et en Allemagne un laitier, comme nous le rappelle le Dictionnaire historique suisse, consultable en ligne.

De fait, longtemps les immigrés, c’étaient nous, nos ancêtres. Qu’ils aient été mercenaires ou domestiques, les Suisses ont tissé des liens forts avec les pays voisins. Puis notre pays est devenu peu à peu une terre d’immigration. Les flux se croisent après la naissance de la Suisse moderne, de l’Etat fédéral, en 1848.

La Confédération crée son marché intérieur, elle abolit les péages et se dote d’infrastructures. Pour creuser ses tunnels et faire tourner ses usines, elle a besoin de main d’œuvre. Elle va naturellement la chercher dans les pays limitrophes. Rappelons aussi que notre pays a souvent été une terre d’accueil pour les réfugiés et les persécutés.

Nos histoires familiales témoignent de ce melting-pot, de ce grand mélange au fil des siècles. Dans le canton de Vaud, nous sommes nombreux à avoir des origines huguenotes du nom des protestants chassés du Royaume de France par la Révocation de l’Edit de Nantes.

Nous sommes tout aussi nombreux à avoir des amis ou des conjoints italiens, français, allemands, espagnols, portugais, et des pays des Balkans. Quand ce ne sont pas les statistiques démographiques qui le disent, 27% de la population suisse est étrangère, 34 % en moyenne dans le canton de Vaud, une cérémonie de promotion scolaire et l’énumération des patronymes des élèves nous rappelle cette réalité, et notre incroyable faculté d’intégration.

Grâce à ce grand mélange, au 20ième siècle, la Suisse est devenue une puissance exportatrice, ce qui est une vraie prouesse pour un pays qui n’est pas doté de matières premières. Nous devons être fiers de cette réussite mais aussi conscients de nos interdépendances avec nos voisins et de la nécessité d’entretenir avec eux de bonnes relations, dans un climat de confiance et de respect.

Or il se trouve que nos voisins directs, et de longue date nos principaux partenaires commerciaux, l’Allemagne, la France et l’Italie, ont choisi de se regrouper au sein de l’Union européenne, et notamment de décider ensemble quels accords commerciaux ils passent avec les autres pays.

Dans l’appréciation que nous serons amenés à porter sur la mise à jour de accords bilatéraux que le Conseil fédéral a négocié avec Bruxelles, n’oublions pas notre histoire et les origines et conditions de notre prospérité : l’esprit d’ouverture aux autres, l’audace d’entreprendre et de dépasser les frontières, physiques ou mentales, et une bonne dose de pragmatisme lorsque les circonstances sont compliquées.

Nos aïeux ont eu ce courage et cette humilité. Ils ont su, comme le souhaitaient les premiers Confédérés de 1291, faire face à « la malice des temps ».

Au gré de leurs alliances, les Confédérés ont inventé une manière de vivre pacifiquement, de s’entraider, de négocier entre eux dans le respect des différences et des minorités plutôt que de recourir à la force. Ils se sont dotés d’institutions basées sur le droit. Ce cheminement des Confédérés au fil des siècles ne diffère de la construction européenne que par le rythme.

Pour conclure, je vous remercie une fois encore pour l’invitation, et pour votre attention. J’espère vous avoir sensibilisé à la richesse de notre histoire, et aux valeurs qu’elle recèle pour nous inspirer et nous guider dans notre époque si chaotique.

Bonne fête nationale.

Vive la Suisse, et vive la démocratie suisse.

Le traité de Fribourg scellé entre François Ier et les seigneurs des «anciennes ligues des hautes Allemagnes». ©DR

Le traité de Fribourg scellé entre François Ier et les seigneurs des «anciennes ligues des hautes Allemagnes». ©DR