La Maison de l’Europe transjurassienne m’a invitée à donner une conférence sur « La Suisse au coeur de la construction européenne ». C’était le jeudi 15 mars à Neuchâtel. Voici le texte de cette conférence.

Mesdames, Messieurs,

Grand merci pour votre invitation et votre accueil.

Récemment, j’ai partagé sur les réseaux sociaux une carte de l’Union Européenne (UE) annonçant la fin du roaming en indiquant que la Suisse faisait tache. Nous n’allons en effet pas profiter de cette décision de l’UE favorable aux consommateurs.

Patatras, un Monsieur fâché mais anonyme m’a accusé d’être une mauvaise Suissesse pour oser qualifier mon pays de tache.

Une tache, c’est un petit espace qui diffère de son environnement immédiat.

Cette tache, cette petite enclave qui échappe à la couleur alentour, je l’ai aussi vue à Londres, au musée dédié à Winston Churchill dans le bunker sous l’immeuble du Foreign Office.

Il y avait une carte du continent avec tous les pays dominés par les puissances de l’Axe, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste.

Et au milieu ce petit pays qui par une sorte de miracle, la providence, dira l’historien et conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, échappa à la guerre.

Vous savez qu’après guerre Churchill a pris la défense de la Suisse, il a dit à quel point cela avait été encourageant pour les Britanniques de voir qu’un petit ilôt démocratique subsistait au milieu de la barbarie.

Face aux Américains et aux Soviétiques qui n’avaient pas beaucoup d’estime pour notre neutralité, sachant qu’elle n’avait pas été aussi étanche qu’on a bien voulu le prétendre par la suite, Churchill nous a défendus.

Pourquoi cette introduction historique ?

Parce que je suis historienne de formation, universités de Lausanne mais aussi de Neuchâtel – je crois que c’est le moment de le souligner…

Mais surtout parce que je crois que l’on ne comprend rien au dossier Suisse-Europe si on ne le considère pas dans la longue durée.

Avant d’être une donnée historique ou politique, c’est un fait géographique, les territoires des Confédérés, en 1291 comme en 1848, sont au cœur du continent.

Jusqu’à l’invention des avions, mais même après, notre vocation est de faire passer les cols alpins aux marchandises dans le flux Nord-Sud ou Sud/Nord, dans cet arc de création de richesse qui part de l’Italie et s’étend jusqu’à Londres, Amsterdam, le long du Rhin, un arc de villes marchandes qui a constitué un des vecteurs de prospérité sur la longue durée parmi les plus remarquables de l’histoire humaine.

Le point que je veux souligner? En s’émancipant de la tutelle des empereurs Habsbourg, les premiers Suisses ne se referment pas sur eux-mêmes, ils veulent au contraire tirer parti de leur situation et en encaisser les bénéfices, c’est-à-dire à cette époque les péages et tous les coûts liés au trafic des marchandises, aux transbordements nombreux.

Les Suisses ne sont pas devenus riches tous seuls.

Ils ont d’ailleurs mis du temps à le devenir vraiment.

Les Suisses se sont enrichis en vendant leurs services, leurs marchandises, et leurs mercenaires.

Sans les autres pays européens, il n’y a pas de Suisse viable.

Ce qui est vrai du commerce et de l’économie, l’est aussi de la formation, de l’éducation.

Longtemps les Suisses qui voulaient apprendre, se former au plus haut niveau, ont dû s’expatrier, les Alémaniques se formaient dans les universités allemandes, et même un patriote vaudois comme Frédéric-César de la Harpe se forma dans une université allemande.

Et l’on sait bien aussi, sur le plan culturel, à quel point nos artistes ont cherché la reconnaissance à l’étranger.

Depuis 25 ans, un parti suisse, un parti gouvernemental, nous dit que la Suisse se fourvoie en voulant approfondir et institutionnaliser les liens avec nos voisins.

Et si c’était lui, et si c’était l’UDC qui se trompait ?

Une remarque sur nos voisins, sur nos partenaires européens, à quelques petites exceptions près, ils ont tous décidé de se lier au sein de l’Union européenne. Ils ont constitué depuis 60 ans une communauté de destin. L’Europe est ainsi devenue la principale puissance mondiale, en termes de prospérité partagée et d’innovation.

On peut porter sur l’UE un regard critique, cet objet politique à nul autre pareil a engrangé beaucoup de succès, mais beaucoup de ratés aussi. L’UE, c’est l’histoire du verre à moitié vide, ou à moitié plein.

Mais comme disait Galilée de la terre alors que d’aucuns ne voulaient pas admettre qu’elle est/ était ronde et tournait sur elle-même : e pur si muove. Et pourtant elle tourne.

L’UE est très perfectible, mais elle fonctionne, contre vents et marées (titre du dernier essai d’Enrico Letta, ancien président du Conseil italien).

L’UE, c’est un fait. Et dans notre époque de fake news, il faut le reconnaître. Je m’émerveille parfois qu’un pays pétri de pragmatisme comme le nôtre se soit persuadé qu’elle est un diable oppresseur, qui veut notre perte.

Mais, reprenons notre histoire de longue durée.

La Suisse s’est toujours développée en interaction avec ses voisins.

J’ai dit les motivations des premiers Confédérés.

Il faut ensuite considérer le fameux épisode de Marignan.

Ceux qui pensent que l’on devrait se mouvoir au XXI ième siècle selon le comportement de nos lointains ancêtres du Moyen-Age devraient considérer un point : les Suisses avaient alors des visées expansionnistes, ce n’est que battus qu’ils renoncent à jouer leur partition dans le concert européen naissant.

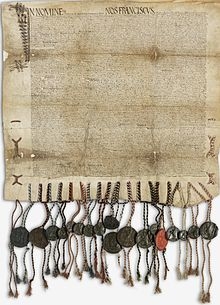

On a commémoré il y a deux ans la Paix de Fribourg. C’est un épisode passionnant, bien moins connu que Marignan, mais peut-être plus décisif encore.

François Ier a mis une raclée aux Suisses, mais il a apprécié leur bravoure. La Paix de Fribourg initie une collaboration très fructueuse entre les soldats suisses et le Royaume de France, qui va durer jusqu’au massacre des Tuileries en 1793.

Nous avons participé à toutes les guerres européennes pendant trois siècles.

En offrant le service de ses mercenaires prioritairement au Roi de France – et à quelques autres souverains – l’ancienne Confédération passe peu à peu sous protectorat français, alors qu’elle était originellement dans l’orbite du Saint-Empire romain germanique.

La Suisse en retire non seulement des pensions, mais aussi de solides avantages commerciaux et même des bourses d’études pour les familles patriciennes qui gèrent le flux des compagnies.

Avec la Révolution, c’est encore la France qui joue un rôle de premier plan dans notre destin, en essayant de faire de nous une République unitaire sur son modèle. Puis c’est l’Acte de Médiation, sous la houlette de Napoléon, qui remet une dose de fédéralisme, de décentralisation, dans notre organisation.

Au moment du congrès de Vienne, c’est l’empereur de Russie, Alexandre, qui se porte garant de l’intégrité des nouveaux cantons, alors que les Autrichiens voudraient revenir à l’ordre ancien.

En 1848, lorsque la Suisse fonde son état fédéral, les Autrichiens, toujours eux, sont à deux doigts d’intervenir. Là, ce sont les Britanniques qui nous défendent.

Notre neutralité, pourtant internationalement établie, notre indépendance ne valent pas lourd si elles ne sont pas reconnues par les autres états.

Notre identité de « neutres » doit aussi être reconsidérée à la lumière des deux guerres mondiales. Certes, nous ne sommes pas belligérants. Mais avant la Grande Guerre, le Conseil fédéral lui même doute que nous puissions maintenir notre neutralité plus que quelques semaines. Il fait nommer par l’Assemblée fédérale le général Wille, proche du Kaiser. Pendant le conflit, de hauts gradés font de l’espionnage en faveur de l’Allemagne. Un conseiller fédéral s’essaie à une paix séparée avec la Russie en faveur de l’Allemagne.

A la fin du conflit, il faut élire au Conseil fédéral le Genevois Gustave Ador, président de la Croix-Rouge, pour restaurer le crédit international de la Confédération.

On doit aux Américains le fait que la Société des Nations s’établisse à Genève. Les Français voyaient d’un mauvais œil ce choix. Le fait que les Romands se soient montrés francophiles fit passer la pilule.

En 1920, les Suisses acceptent à 56% de faire partie de la SDN – un vote qui dit à quel point ils avaient alors conscience de notre interdépendance.

Pour ce qui concerne la seconde guerre mondiale, les controverses sur la neutralité sont multiples et complexes, je me bornerai à rappeler que l’état-major avait élaboré des plans de ralliement à l’armée française, plans qui tombèrent en mains allemandes, puis soviétiques. Et qui laissèrent peu d’illusions aux belligérants sur notre volonté de défendre notre neutralité coûte que coûte.

Mais comme indiqué précédemment, nous avons pu compter sur la bienveillance britannique.

Cette relation spéciale avec les Britanniques a beaucoup influencé notre rapport à la construction européenne. Et explique peut-être aussi pourquoi nous peinons à comprendre les effets du Brexit sur notre propre situation.

Comme eux, nous voyons dans l’intégration un processus économique, qui ne doit pas pénaliser nos affaires, et comme eux nous peinons à en partager les dimensions politiques.

Je vous recommande d’aller consulter les documents diplomatiques suisses sur le site www.dodis.ch. Dès les années 1950, une doctrine se met en place face à l’intégration européenne, qui ne va guère bouger.

Maints courriers et rapports au Conseil fédéral relèvent plusieurs obsessions : ne pas être discriminés sur le plan économique, ne pas être entraînés dans un processus politique dont nous ne pourrions plus nous extraire et qui tacherait notre neutralité, utiliser notre puissance financière pour parvenir à nos fins, faire du juridisme alors que les autres font de la politique.

Cela ne vous rappelle-t-il pas notre situation actuelle ?

Une seule fois, le Conseil fédéral doute du bienfondé de cette stratégie d’obstruction. En 1961, voyant les premiers succès du marché commun et les velléités de la Grande-Bretagne de s’y rallier, il envisage un accord d’association. Mais, le Général de Gaulle mettant son veto à l’adhésion de la perfide Albion, les Suisses laissent tomber.

On fera donc du libre-échange, accord de 1972, puis des bilatérales après l’échec de l’espace économique européen.

Il faut bien le constater, la Suisse répugne à partager la dimension politique de l’UE. Elle ne veut qu’un accès non discriminant à son grand marché.

Mais le monde change, les équilibres géopolitiques d’hier ne sont plus ceux de demain.

Nous sous-estimons gravement le changement de paradigmes qui s’est opéré.

Dans un monde globalisé, l’UE a bâti une communauté de destin et de valeurs qui en fait une entité politique qui peut encore faire jeu égal avec les Etats-Unis, la Chine ou la Russie. Elle peut en tout cas y prétendre, et devrait s’en donner les moyens, alors que les anciennes puissances comme la France, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne n’ont plus la taille critique.

L’UE est une puissance économique mais aussi morale. Elle constitue le plus grand espace de libertés garanties au monde. Un Américain insatisfait de la justice de son pays n’a pas de voie de recours, un Européen oui, il peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Qu’il s’agisse de droits de l’homme ou d’écologie – c’est-à-dire de survie de la planète – il vaudrait mieux dans le monde de demain que ce soient les normes européennes qui prévalent plutôt que les chinoises ou les américaines.

Qu’ils le veuillent ou non, les Suisses devront choisir leur camp.

La neutralité ? Elle est un moyen, pas une fin. C’est la doctrine Petitpierre (que je n’ai pas besoin je pense de l’expliquer plus avant ici à Neuchâtel).

Être neutres, cela ne veut pas dire être l’ami inconditionnel de régimes qui ne sont pas démocratiques, cela nous impose juste de maintenir des canaux de discussion, et de proposer nos bons offices.

Il est un brin incohérent de se plier en quatre pour avoir accès au fabuleux marché chinois et de faire tant de chichis sur le règlement des différends avec les Européens, qui respectent comme nous la liberté d’entreprendre, la propriété intellectuelle et la dignité humaine.

Surtout, les Suisses qui diabolisent l’UE ne semblent pas avoir pris la juste mesure des menaces ou des problèmes qui risquent de remettre en cause notre sécurité et notre prospérité.

Trois exemples, le climat, la cybersécurité, la crise migratoire.

Sous l’effet du réchauffement climatique, nos montagnes tombent et nos glaciers fondent. Nous pouvons seuls gérer les conséquences de tout cela, anticiper les chutes de pierres, évacuer des zones où l’on n’aurait peut-être pas dû construire. Mais si l’on veut agir sur les causes, alors il faut le faire à l’échelle mondiale. La COP 21, c’est un succès européen, il faut maintenant concrétiser les recommandations. Et pour faire pression sur ceux qui rechignent, pays ou industries, il vaut mieux avoir le poids d’un continent.

Un des plus grands dangers, dont on parle peu, et sur lequel les entreprises et les administrations gardent le silence quand il se concrétise, c’est celui de la cybersécurité.

Face à des attaques d’envergure – et la Suisse est une cible choix compte tenu des institutions internationales et des sociétés d’envergure mondiale qu’elle abrite – nous sommes démunis. Une des caractéristiques des cyber-attaques, c’est que l’on ne sait pas très bien d’où cela vient, mais que cela peut paralyser, perturber des activités essentielles. Dans ce domaine, la collaboration avec les Européens serait cruciale, parce que l’union fait la force. Pour prévenir les attaques, pour les contrer.

Autre problème qui ne peut être résolu seulement par la volonté nationale, la crise migratoire. Là, nous sommes un peu mieux connectés, Simonetta Sommaruga participe aux conseils européens pour les questions d’asile. Elle peut au moins faire valoir notre point de vue.

Mais la Suisse ne peut pas, seule dans son coin, agir pour que les flux d’Afrique vers l’Europe cessent ou empêcher des gens qui n’ont rien à perdre de tenter la traversée de la Méditerranée.

Pour que cessent les drames sur la route des migrants, il y aurait une mesure simple à prendre : les laisser arriver en avion. L’avion coûte moins cher que les passeurs. Mais la Suisse ne peut décider seule de cette mesure de bon sens, qui sauverait des milliers de vie. Elle doit le faire en concertation avec les autres. Sinon, ce serait vraiment le fameux « appel d’air » dont certains nous rabattent les oreilles.

Il serait donc grand temps, ici en Suisse de mener une discussion sereine sur les meilleures façons de défendre notre souveraineté, nos intérêts.

Les europhobes réduisent la notion de souveraineté à son aspect formel.

Si nous décidons, alors c’est bien et notre indépendance est sauve.

Mais ainsi, Mesdames et Messieurs, il n’y a que les apparences qui sont sauves.

Décider c’est souvent, et nous le savons bien en Suisse, partager la décision.

Pourquoi ce qui est tellement vrai à l’échelle de notre pays, ne le serait pas à l’échelle du continent ?

Nous sommes plus que jamais dans un monde interdépendant.

Nous Suisses sommes commercialement dépendants depuis toujours

Nous sommes culturellement dépendants puisque liés à trois grandes cultures européennes – et même quatre – si je compte l’anglais, cette lingua franca de la mondialisation de plus en plus pratiquée dans nos hautes écoles et dans nos entreprises

Nous sommes technologiquement dépendants, malgré notre haute capacité d’innovation.

Il faut admettre cette dépendance et en tirer parti.

Nous sommes au cœur de la construction européenne et nous avons un vrai savoir faire en matière de gestion interculturelle, nous sommes les rois du principe de subsidiarité, et nous avons une solide expérience de la démocratie directe, comme outil de légitimité.

Tout cela serait bien utile dans l’UE.

Au lieu de prendre nos responsabilités, de travailler avec nos voisins et nos partenaires les plus naturels et les plus proches, nous mettons une énergie considérable à rénover une voie bilatérale usée et dont les Européens ne veulent plus vraiment, et plus non plus l’UDC qui l’a proposée en 1992.

Le temps pour conclure un accord cadre est compté.

Ignazio Cassis et Roberto Balzaretti le savent et le disent.

Il y a les échéances électorales en Suisse et en Europe en 2019, peu propices à des discussions sérieuses.

Les élections européennes auront lieu en mai. Ensuite, il faut compter plusieurs mois avant que la nouvelle commission ne se remette à fonctionner.

Jean-Claude Juncker ne se représentera pas, et d’ailleurs ces jours-ci à Bruxelles, la controversée nomination de son chef de cabinet Martin Selmayr au poste de secrétaire général de la commission montre que cela sent la fin de règne.

De notre côté, un départ de Doris Leuthard aurait le même effet que celui de Didier Burkhalter l’an dernier, une paralysie du dossier, même si un autre conseiller fédéral s’en occupe, parce que à Berne quand il s’agit de nommer un nouveau ministre, on ne parle plus que de cela.

La solution d’une cour arbitrale est un bon compromis. Avant d’être remise sur la table par Juncker, c’est une idée suisse, émise par une commission d’experts il y a déjà pas mal d’années, et que l’ancien secrétaire d’Etat de Watteville avait poussée.

Une cour arbitrale, ce sont des experts, trois en l’occurrence, qui échangent entre eux, respectueux du droit et qui cherchent la solution la plus juste.

C’est certainement le maximum que l’UE peut nous concéder. La Cour de justice de l’Union européenne a un rôle très particulier, qu’explique fort bien son président, Koen Leanerts, que j’ai pu entendre à Bruxelles lors d’une conférence.

Là où les Etats et les directives européennes ont laissé du flou, souvent par manque de courage politique, elle doit réparer, combler les trous, faire en sorte que le droit soit le même pour tous, dans tous les pays de l’UE.

Difficile dans ces circonstances de laisser les Suisses interpréter les règles du marché intérieur selon leur bon vouloir.

En fait, personne ne veut des juges étrangers, ni les Suisses, ni les Européens.

Par contre, en cas d’embrouilles, de différends, il faut une solution. C’est ce que peut produire une cour arbitrale.

Il faut saisir la possibilité d’un accord maintenant, avant l’été, parce que le calendrier du Brexit tourne et risque de changer la donne.

Il y a fort à parier que la cour de justice a donné son avis sur la solution suisse.

Il y a fort à parier que tout ce qui est concédé aux Suisses par l’UE est scrupuleusement examiné par les négociateurs européens du Brexit, qui redoutent de voir les Britanniques s’engouffrer dans la plus petite des failles accordées aux Suisses.

Il y a une grande différence entre nous et les Britanniques, eux veulent sortir du marché unique, nous voulons y rester. Donc nous devrions mettre sous toit la solution proposée avant que les Européens ne changent d’avis.

Ensuite, il faudra que nous votions sur l’accord trouvé.

La classe politique suisse redoute un emballement du calendrier, elle doute d’avoir les forces de défendre les bilatérales et de parvenir à tuer l’initiative dite d’auto-détermination, puis celle encore contre l’immigration, une nouvelle mouture, comme si le fait que le solde migratoire annuel se soit réduit de moitié ne comptait pour rien…

Chaque doute exprimé à haute voix, chaque tergiversation rend la / les campagnes plus difficiles. Il faut remonter des courants eurosceptiques et europhobes puissants.

Mais cela est possible. Le nouveau Secrétaire d’Etat Balzaretti se souvient des campagnes victorieuses de Micheline Calmy-Rey pour Schengen-Dublin, ou l’élargissement à l’Est. Il a vu sa cheffe gagner, il sait que l’on peut gagner.

Surtout, aux côtés des partis, émergent de nouvelles forces, la génération qui a grandi avec les discours blochériens dans les oreilles, mais qui est aussi une génération européenne de mouvements, easyjet-erasmus, à défaut de l’être de conviction, et qui veut défendre ses acquis. C’est aussi une génération sensible aux enjeux écologiques et qui comprend spontanément qu’il faut agir à une plus large échelle. C’est une génération humaniste, sensible aux droits humains.

A nous de lui fournir des perspectives de longue durée et des arguments.

Encore un point : dans plusieurs interviews Christoph Blocher a déclaré avoir douté de sa croisade contre l’EEE. A l’été 1992, il se demandait pourquoi tous les autres étaient d’un autre avis que lui. Planait l’ombre d’un doute.

L’exercice du doute est une des plus belles qualités humaines, vous en conviendrez.

Je me demande parfois si craindre pour l’indépendance de la Suisse si elle adhérait à l’UE ne procède pas d’un manque de confiance en elle, d’un manque de confiance en nous ?

Alors peut-être est-il temps de renverser ce doute, devenu majoritaire ?

Peut-être que Christoph Blocher avait raison d’avoir des doutes et que nous sommes devenus prisonniers de ses certitudes.

Je vais conclure en vous rappelant la petite tache mentionnée en préambule.

Non, mon pays, connu pour être propre en ordre, ne fait pas tache.

Il dit parfois qu’il est différent, qu’il est un Sonderfall.

Mais le Sonderfall, le cas particulier, c’est une histoire que nous sous sommes racontée pour essayer de comprendre comment nous étions sortis indemnes de deux guerres mondiales.

C’est une histoire qui nous fait croire que nos forces seules, notre volonté, sont la cause de cette exception. Cela ne tient pas la route. Cela ne résiste pas à une analyse historique sérieuse. Nous avons été partie prenante de la grande histoire, d’autres ont décidé pour nous. Notre volonté d’indépendance n’est pas plus farouche que celle des Polonais. Mais nous ne sommes pas situés au même endroit. La géographie nous a bien servis.

Alors, le Sonderfall, ce n’est qu’une histoire, un récit.

On peut voir notre histoire autrement.

On peut voir notre histoire au cœur de l’Europe, et comme un moteur de l’Europe.

J’espère vous en avoir convaincus.

Je vous remercie de votre attention, et réponds bien volontiers à vos questions ou objections.

Le traité de Fribourg scellé entre François Ier et les seigneurs des «anciennes ligues des hautes Allemagnes». ©DR

Le traité de Fribourg scellé entre François Ier et les seigneurs des «anciennes ligues des hautes Allemagnes». ©DR